Kesennuma

「海と生きる」気仙沼に欠かすことのできない「出船送り」。

家族や関係者が漁船を見送る出船送りは昔からありましたが、現在のカタチになったのは「気仙沼つばき会」があったからこそ。

特に一度は体感して欲しいのが、9月のサンマ船の一斉出船送り! 青い集光ライトを照らしながら、次々と港を離れるサンマ船の出船送りは壮観の一言に尽きます。

前回のプロローグを受けてスタートする「海が教えてくれる」の初回は、気仙沼つばき会会長の斉藤和枝さん(中央)、副会長の小野寺紀子さん(左)にお話しを伺いました。

◾️まずは、やってみっぺし

育美 私は、気仙沼つばき会さんが企画・発行された「漁師カレンダー」のファンでした!10年間、続けてこられて2024年版で最終章を迎えました。2023年カレンダーを撮られた市橋織江さんには、この『気仙沼とわたし』にもご登場いただいて……。気仙沼つばき会さんは、本当にカッコいい先輩方の集まりだなと思っています。

小野寺紀子(以下 紀子) 最近は、若い人もいっぱい入ってきてね。

育美 私の友人も何人かいます。みなさんそれぞれお仕事が忙しい中、気仙沼つばき会さんは地域を盛り上げて、気仙沼から世界へ発信している活動を見ていて、尊敬しかありません。

斉藤和枝 (以下 和枝) 自発的につくったって言いたいところだけど、各地域の観光素材をPRする、JRのデスティネーションキャンペーンで宮城県を取り上げた時があって、特に気仙沼は結果があまり良くなかったらしいの。で、気仙沼は温泉や旅館の女将さんだけじゃなくて、異業種も入ったほうが膨らみもあっていいんでない?というお話でした。

スタートしたものの、何をやっていいかもわかんない。でも、後々の私たちの活動にもすごく影響してくる話。当時は、同じ地元で業界同士の交流もあまりなかったから、ざっくばらんに言い合えたらいいよねってランチ会を初めて……。1000円のランチって決めたのに、各旅館がすごい豪華なランチを頑張って出してくる。なんか、ただ食べ歩いて解散するみたいな。

三人 (爆笑)

和枝 そんな中である船頭さんがうちの事務所に来て「出船が寂しくなって……、漁業は気仙沼の基幹産業でねえのか? 昔は俺たちあんなに賑やかに漁に出てたのに、コソコソ隠れるように黙って船出ていくのは、気仙沼としてあるまじき姿」と切々と話してくれた。で、定例会で「出船送りさ、行ってみるすか?」って言ったら、ほんとに誰も行ったことも、出船送りという言葉も知らなくて……。で、まずはやっぺみってしと。

気仙沼つばき会が何をするか模索している時、青森県大間では青森と函館を結ぶフェリー「大函丸」に大漁旗を振って観光客をお出迎えする活動が、ニュースなどで話題になっていました。

和枝 旗を振ることで全国発信できるんだって、衝撃だったの。

でも、うちの廻船問屋の船で、まもなく出航する船があったので船頭さんに相談したら、「やんだ、恥ずかしい」って。迷惑をかけないようにやっからと説得して。やってみたら、初めて出船送りに参加した人が「キュンとなった……」って言うのよ。

育美 昔は、漁船員の家族やその船に関わる人たちが出船送りをしてましたね。色とりどりの紙テープを握り、長い航海に出る船を「行ってらっしゃーい」と岸壁から見送っている風景は、私の記憶にも残っています。

◾️変わった出船送りの風景、再び盛大に

紀子 その頃は、乗組員全員が日本人の時代。二十数名の船員の家族や親戚が10人集まれば、200人近くになる。しかし、インドネシアなど外国人乗組員が増えたことで、徐々に縮小し、減船問題などもあり盛大な出船送りは影を潜めていったの。

でも今は、和枝さんたちがみんなも参加できるように気仙沼の福来旗(ふらいき)の旗を考えてくれて、サンマ船の出船送りは、次々出港する船を見送る2時間弱のお祭りみたい!

育美 実際、出船送りに参加すると、お魚を食べる気持ちもすごく変わるんです。漁師さんが家族と別れ、どんな思いで獲って来てくださったのかなって。私は水産業とは離れているところにいますけど、和枝さんも紀子さんも生まれた時から水産が近くにあったというところで、そういう方々が率先して企画し、実践してくださって……。

和枝 育美ちゃんが言うように、気仙沼の魚に対して、みんな敬意を払うというか、言葉ではなく経験することで、より魚が美味しくなることがあればいいなって……。出船送りを企画する時も、漁師カレンダーを企画する時も思ったのね。ぜひ、そうなってけろって。気仙沼の魚って、漁師さんと直結してるから美味しいんだって、伝わんないとダメだって。それが、震災後の私たちの大きなテーマでした。

◾️次の10年は、ジェンダーギャップ解消にワクワク

紀子 気仙沼は男性が沖に行って長い間いない為、女性が強い町だって、言われるよね。でも、私たちつばき会はそうは言っても、男の人たちに助けられてきたなって思うの。だから、強い男勝りの女と、それを応援してくれる男の人がいる町だなって。

育美 女性と漁業のこと、ジェンダーギャップのこと、何か模索してるそうですね。

和枝 ジェンダーギャップって、実は私は、女の人だけの話は気が重かったの。なんか、男の人に勝ちましょう、女はなんで虐げられてんのって話は、最高に苦手だなって思ってた。でも、国連代表の大崎麻子さん(※1)が気仙沼にいらしゃってお話を聞く機会があって……。

気仙沼にもっと人が帰ってくるためには、お給料のいい魅力ある仕事がないから、キャリアのある人が帰ってこないと思ってたんですよ。だから自分の会社は、小さくてもいいから丈夫な会社にしたい、と思ってた。簡単にいうと、経済が丈夫ならいいんだ、水産業や漁業が盛り上がればいいんだって。

だけど大崎さんのお話を聞いて、すべては男の人と女の人が平等じゃない、ジェンダーギャップに根ざしていると思った。ジェンダー平等は、もっと女の人が大切にされるという話ではなく、男の人も女の人も、中間的な人も、子どもであってもお年寄りであっても、人権は尊重されるべきだし、されなければならない。どの人も、なりたいような未来になっていいんだよって話。先進国の中でも、日本は最下位の方なんだって。私が働きだしてからも、水産業の状況は何にも変わってないの。

でも、男の人の意見と女の人の意見を混ぜたらと、一気に腹落ちしたの。急にやることになったの。

紀子 漁師カレンダーも10年やって、次の10年はこれだって!

シャネル財団は、女性と少女の社会的な地位向上を目的に、世界各地で資金や技術支援を行っています。日本の公益財団法人「みらいRITA」と共同で運営している、ジェンダー平等社会の実現を目指した助成金プログラム「YUIみらいプロジェクト」に、気仙沼つばき会も助成プログラムに応募。ジェンダー視点の、地方創生助成プログラムの一つに採択されました。

和枝 女性の視点が入った漁業がもし実現するならば、見えてる世界が変わってくるんじゃないかと思った。

漁師カレンダーの時は、カメラマンのことも印刷業界もわからないからできたこともあっと思うんです。でも、水産業はだいたい分かっからこそ、しがらみもわかる。

紀子 いろいろ考えてみても、なんかワクワクしなかったんだよね。

和枝 何回も白紙になって、でもやっと蜘蛛の糸みたいな光が見えてきて、これと思うのが、“女性的世界観のある漁業”。若い人も、これだと腹落ちすると。

日本は津々浦々漁業が根ざしている。でも、どこも男社会。一部の仕事で女の人の手も借りているけれど、なかなか経営の方向性の決定権はないの。

紀子 “女性的世界観のある漁業”もあり、という業界になるといいよね。

和枝 田舎の漁師町の気仙沼でできるとなると、発信力もあると思う。全国津々浦々の海に関わってる人が、一緒に“女性的世界観のある漁業”を目指すことができれば、もっとワクワクするようになんでないかな?

育美 気仙沼市もWell-beingとか、子育て支援も充実してきています。昔の方には申し訳ないぐらい。そこでまた、つばき会さんが取り組んでいらっしゃるジェンダーギャップの光も見えたら、気仙沼が他の地域の方にとって魅力的に感じられたり、移住してきた方も定住している方も、住んでいる人が誇れる町であって欲しいなと思います。今後が、ワクワクしかないです!

紀子 誰にも頼まれてないんだけどね。

三人 (大爆笑)

※1 大崎麻子さん:ジェンダー・スペシャリスト。国連開発計画(UNDP)でジェンダー平等と女性のエンパワーメントを担当。世界各地で女性の教育、雇用・起業、政治参加促進等のプロジェクトを手がける。

気仙沼つばき会:2009年に本業も年齢も異なるメンバーが、気仙沼のおもてなしを考える会として発足。「出船送り」の活動から始まり、「市場で朝めし。」「立川志の輔独演会〜おかえり気仙沼〜」などのイベント開催や「気仙沼漁師カレンダー」制作まで幅広く活動している。

斉藤和枝さん:1950年に廻船業として創業した「斉吉商店」の長女として生まれ、現在は取締役。

小野寺紀子さん:1997年創業の「オノデラコーポレーション」で水産物の輸出入業を扱うオーシャン事業部の専務取締役。

和枝さん、紀子さんともに、「気仙沼つばき会」のほか、「歓迎プロデュース」などの活動を通じて、気仙沼の地域振興に取り組んでいる。

(取材日:2025年5月15日)

撮影/スタジオアート

構成・文/藤川典良

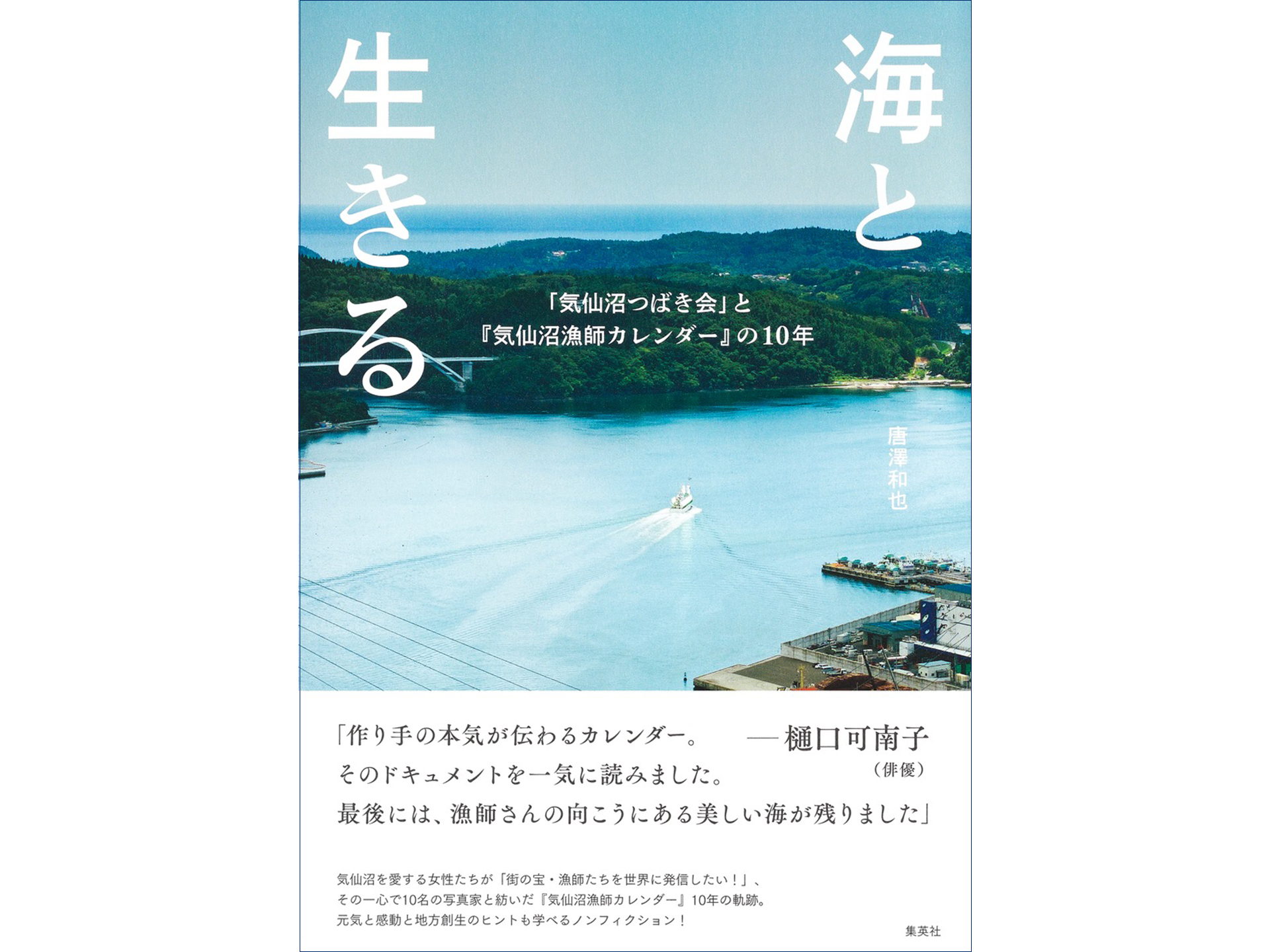

海と生きる 「気仙沼つばき会」と『気仙沼漁師カレンダー』の10年

著者:唐澤和也 集英社

■気仙沼の観光情報はこちら!■